Mindestlohn: Bewährte Praxis, keine Experimente

Argumente der WKÖ

Lesedauer: 2 Minuten

Wirtschaftskammer und ÖGB haben vereinbart, dass bis 31.12.2019 kein Mindestlohn in einem Kollektivvertrag (KV) unter 1.500 Euro pro Monat liegen soll.

Derzeit sehen die allermeisten Kollektivverträge bereits Löhne von mindestens 1.700 Euro brutto 14mal pro Jahr vor. Das ergibt einen durchschnittlichen Monatslohn von 1.983 Euro brutto.

Im europäischen Vergleich hat Luxemburg den höchsten Mindestlohn (2.570,93 Euro). Österreich liegt mit weiteren Spitzenländern knapp dahinter (Irland 2.146 Euro, Deutschland 2.054 Euro, Niederlande 2.070 Euro, Belgien 2.029,88 Euro).

Rechnet man die relativ hohen Lohnnebenkosten dazu, die ein heimischer Arbeitgeber zusätzlich zum Bruttolohn zahlen muss, ist Österreich sogar teurer als Luxemburg. Umso wichtiger war der Übergangszeitraum bis 2020, um betroffene Branchen nicht zu überfordern.

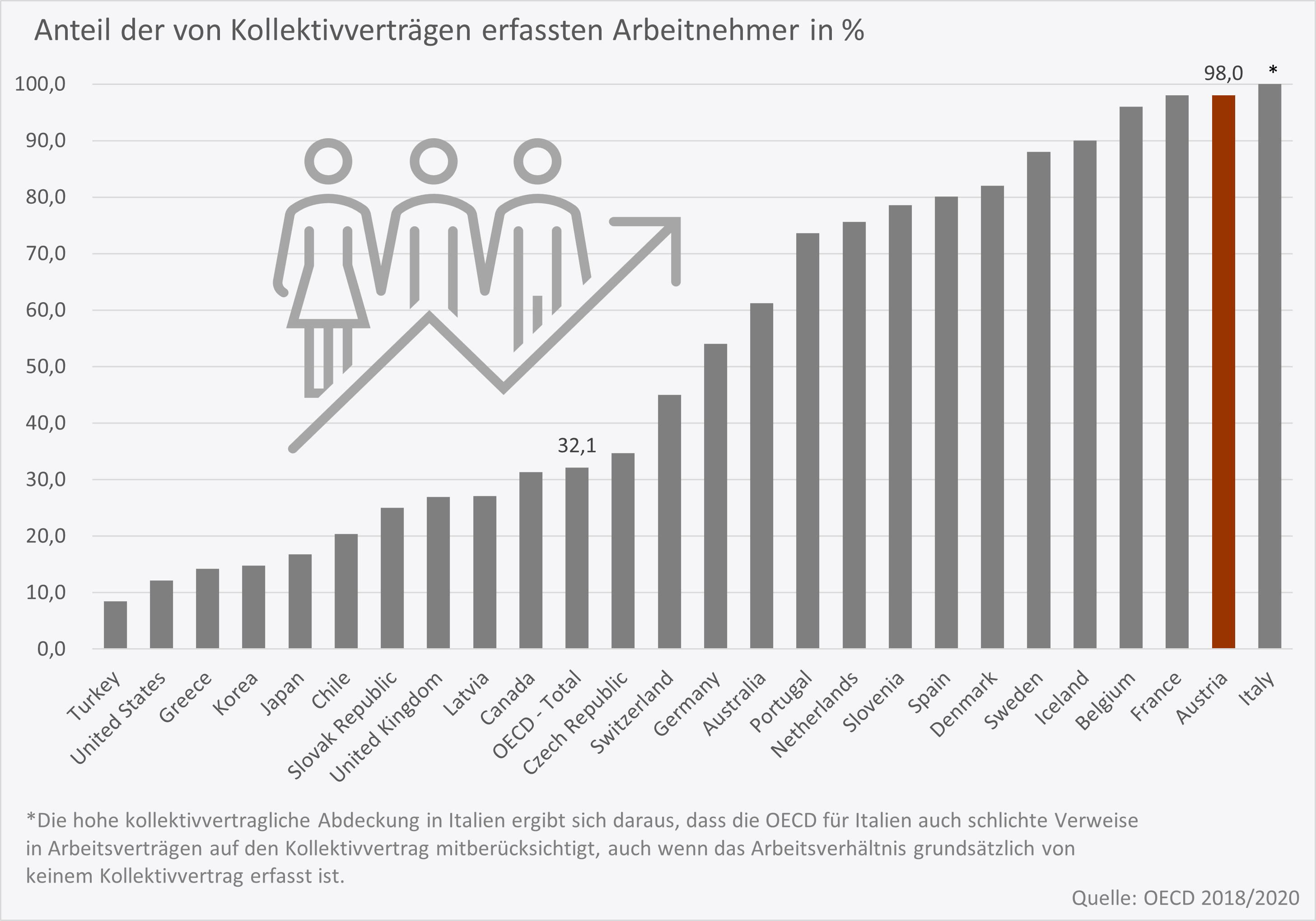

Fast alle Arbeitnehmer von KV geschützt, daher kein gesetzlicher Mindestlohn

Mindestlöhne sind in Österreich in den KV geregelt, die die Wirtschaftskammer und ihre Fachorganisationen mit dem ÖGB abschließen. Aufgrund der gesetzlichen Mitgliedschaft sind dabei fast alle Unternehmen der Privatwirtschaft und ca. 98% der Arbeitnehmer von Mindestlöhnen erfasst – das ist EU-Spitze. In Deutschland sind nur mehr ca. 56% der Arbeitnehmer erfasst, Tendenz fallend, weil dort Unternehmensverbände mit freiwilliger Mitgliedschaft die KV abschließen.

Aus diesem Grund braucht Österreich auch keinen gesetzlichen Mindestlohn. Ein solcher kann auch nur das unterste Ende regeln, während KV ja auch (höhere) Mindestlöhne für qualifiziertere Tätigkeiten bzw. bei einschlägiger Erfahrung vorsehen.

Die Lohnpolitik der Sozialpartner hebt die Kaufkraft

Die Mindestlöhne in fast allen KV werden jährlich meist über der Inflationsrate angehoben, sodass die Kaufkraft stetig steigt. Dass das durchschnittliche Realeinkommen sich in Österreich schwächer entwickelt, hat daher nichts mit der Lohnpolitik der Sozialpartner zu tun, sondern etwa damit, dass in den letzten Jahren sehr viele zusätzliche Teilzeitjobs entstanden sind. Auch wenn diese den Wohlstand mehren, senken sie doch das statistische Durchschnittseinkommen.

Die Sozialpartner beachten bei den Lohnerhöhungen auch die Wettbewerbsfähigkeit und vermeiden damit Fehlentwicklungen und Jobverluste wie in den Krisenstaaten der EU.

Ein zu hoher Mindestlohn vernichtet Arbeitsplätze

Die Lohnpolitik der Sozialpartner hat dazu beigetragen, dass Österreich in der EU eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit verzeichnet. Im Hinblick darauf ist die Forderung nach einem noch höheren Mindestlohn doppelt gefährlich: Einerseits darf der Staat sich nicht in die KV-Autonomie der Sozialpartner einmischen, Lohnpolitik nicht Spielball der Politik werden.

Andererseits würde ein zu hoher Mindestlohn vor allem ertragsschwache Branchen massiv treffen und zahlreiche Arbeitsplätze vernichten. Ein selbständiger Frisör verdient nicht viel mehr pro Stunde als seine Mitarbeiter. Werden diese abrupt teurer, lohnt sich eine Beschäftigung für ihn nicht mehr. Die Folge: Mehr Arbeitslose oder „inoffiziell“ Beschäftigte, denen der Mindestlohn nicht hilft, sondern im Gegenteil den Weg in die Beschäftigung verbaut.

Auch die internationale Erfahrung etwa aus Frankreich und Griechenland zeigt, dass ein zu hoher Mindestlohn vor allem Unqualifizierten und Jugendlichen am Arbeitsmarkt schadet. Daher ist dort auch die Jugendarbeitslosigkeit wesentlich höher als die allgemeine Arbeitslosenrate.

Arbeit muss sich lohnen

Um zur Beschäftigung zu motivieren, müssen Erwerbseinkommen höher sein als passive Transfereinkommen („Lohnabstandsgebot“). Dass der Abstand in Österreich vielfach zu gering ist, liegt aber nicht am Mindestlohn, sondern an den hohen Lohn- und Sozialabgaben und an den teilweise überschießenden und unkoordinierten Sozialtransfers. Wer seine Erwerbstätigkeit im unteren Einkommenssegment ausweitet, erhöht sein Nettoeinkommen kaum. Denn einerseits fallen die gesamten Lohnnebenkosten sowie die Lohnsteuer von 20% an, andererseits gehen Sozialtransfers und Vorteile bei Überschreitung von Einkommensschwellen verloren.

Autor: Dr. Ingomar Stupar

Stand: Februar 2024