Teilzeit: Gutes Modell mit Nachteilen

Argumente der WKÖ

Lesedauer: 4 Minuten

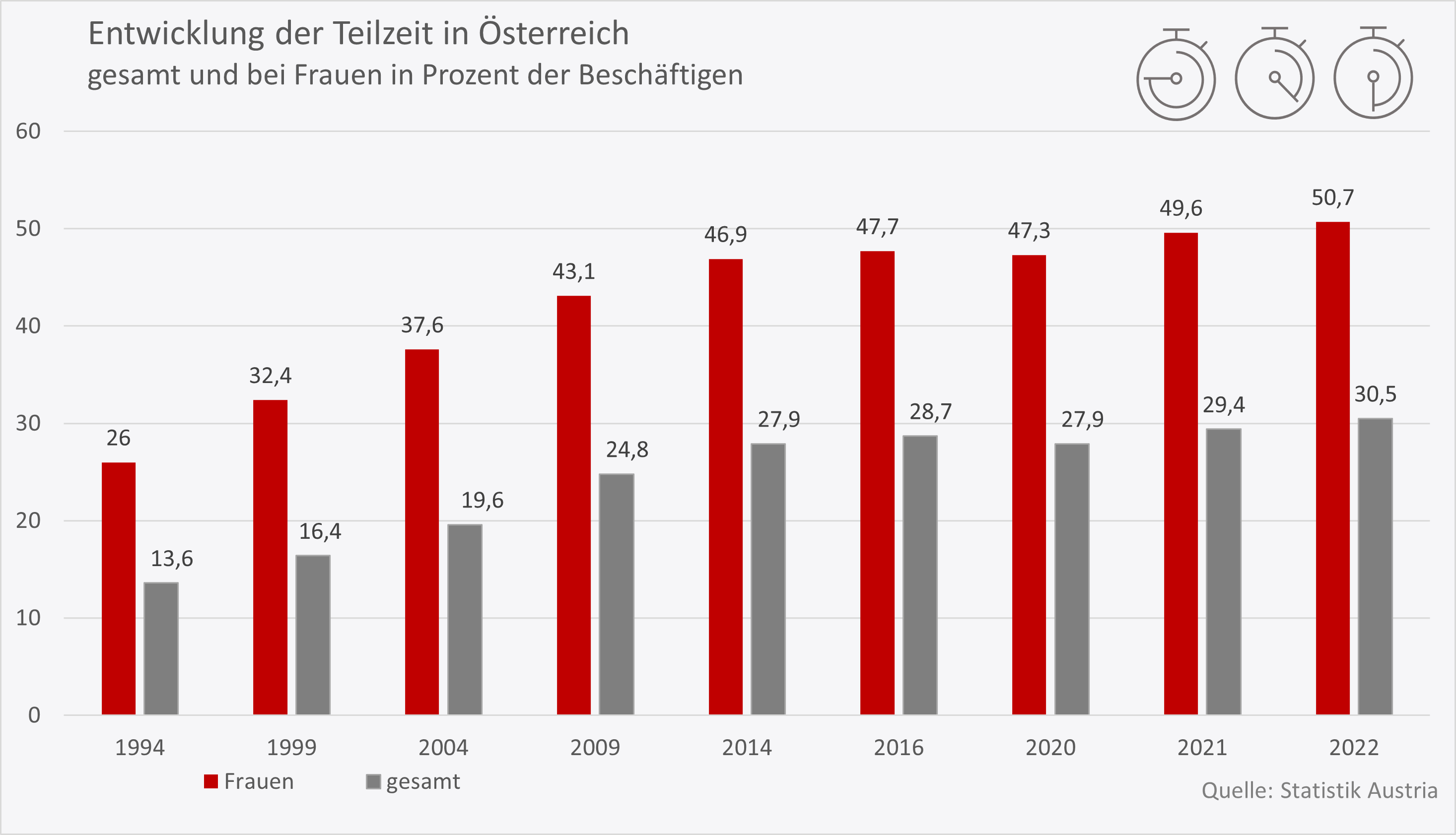

Österreich hat den zweithöchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten in der EU nach Holland, Tendenz steigend. Menschen und Unternehmen sollen die Arbeitszeit vereinbaren, die sie benötigen. Teilzeit bringt beiden Seiten Vorteile, doch man sollte sich auch der Nachteile bewusst sein.

Von Teilzeit spricht man, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit unter 40 Stunden (in vielen Branchen unter 38,5 Stunden) liegt. Teilzeit ist die meistverbreitete flexible Beschäftigungsform: In Österreich arbeiteten 2022 im Schnitt 1.356.700 Beschäftigte in der Privatwirtschaft in Teilzeit (Statistik Austria).

Teilzeit macht zufrieden und ist stark nachgefragt

Nach einer Market-Umfrage sind 90 % der Teilzeitbeschäftigten mit Arbeitszeit und Arbeitsplatz zufrieden. Die Zufriedenheit ist zum Teil höher als bei Vollzeitarbeitskräften. Knapp 70 % der Teilzeitbeschäftigten haben die Anzahl ihrer Arbeitsstunden selbst bestimmt. Teilzeit wird stark nachgefragt. Dass Betriebe keine Vollzeitstellen anbieten, ist hingegen selten ein Grund für Teilzeitarbeit. Das untermauern auch die Zahlen des AMS: Auf eine offene Teilzeitstelle kommen 3,7 Arbeitslose mit Teilzeitwunsch, bei Vollzeit ist das Verhältnis 2 : 1 (Oktober 2023).

Besonders ausgeprägt ist der Teilzeitwunsch bei Frauen: Es gibt mehr als dreimal so viele arbeitslose Frauen mit Teilzeitwunsch wie offene Teilzeitstellen. Bei Vollzeit ist das Verhältnis umgekehrt: auf eine Frau mit Vollzeitwunsch kommen 1,7-mal so viele offene Vollzeitstellen. Laut Eurostat arbeiten nur 7,9% der Teilzeitbeschäftigten unfreiwillig Teilzeit und würden gerne mehr arbeiten (EU-Schnitt 20,8 %).

Freizeit oft wichtiger als Gehalt und Karriere

Für die Mehrheit (55 %) der Beschäftigten in Teilzeit ist Freizeit wichtiger als ein hohes Gehalt oder Karrierechancen. Außerdem werden gesundheitliche Gründe für die Entscheidung zur Teilzeitbeschäftigung genannt (38 % der Beschäftigten geben an, aufgrund mentaler Anstrengung in Teilzeit zu arbeiten, 37 % nennen körperliche Anstrengung). Mehr als ein Drittel arbeitet nicht in Vollzeit, da es sich für sie steuerlich beziehungsweise finanziell nicht rentieren würde. 31 % geben an aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige weniger zu arbeiten, 26 % meinen, ihr Arbeitgeber hätte keinen Bedarf (StepStone 2023)[1].

Mehr Wohlstand, aber auch Nachteile

In der Regel bringt eine Teilzeitbeschäftigung dem Haushalt ein zusätzliches Einkommen. Das erhöht den Wohlstand des Haushalts. Die Armutsgefährdung von Teilzeitbeschäftigten liegt in Österreich mit 11 % unter dem Schnitt von 15 % (EU-SILC 2022, Statistik Austria).

Es gibt aber auch Nachteile: Der steigende Anteil von Teilzeit reduziert die durchschnittliche Arbeitszeit – die erwerbstätigen Österreicher arbeiteten 2022 um 1,5 Stunden pro Woche weniger als 2019. Das reduziert (statistisch) das durchschnittliche Einkommen. Dieser Trend verringert weiters – bei steigender Beschäftigung – das gesamte Arbeitsvolumen und ist so auch für den Arbeitskräftemangel verantwortlich.

Teilzeitquote steigt

Sowohl die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten, (2021: 1.267.800, 2022: 1.356.700 (Statistik Austria)), als auch die Teilzeitquote sind zuletzt wieder 30,5 % (2022) angestiegen.

Teilzeit bei Gehalt, Sozial- und Steuersystem privilegiert

Teilzeitbeschäftigte verbuchen im Schnitt einen niedrigeren Lohn als Vollzeitbeschäftigte – auch pro Stunde. Der Grund: Einfachere Tätigkeiten werden sehr oft in Teilzeit erbracht, während Spitzen- und Führungskräfte fast immer Vollzeit arbeiten. Vergleicht man Teilzeit- mit Vollzeitlöhnen, vergleicht man Äpfel mit Birnen.

Das Sozial- und Steuersystem fördert Teilzeitbeschäftigung massiv:

- Teilzeitbeschäftigte zahlen mehrheitlich keine oder nur geringe Lohnsteuer. Ihr Nettolohn ist daher höher als der vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter.

- Teilzeitbeschäftigte zahlen meist keinen Arbeitslosenversicherungsbeitrag, sind aber voll arbeitslosenversichert.

- Teilzeitbeschäftigte haben in Österreich sogar Anspruch auf einen Zuschlag von 25 % für Mehrarbeit, was in der EU, soweit ersichtlich, einzigartig ist. Der Mehrarbeitszuschlag gebührt für die Inanspruchnahme in der Freizeit (Freizeitschutz, Flexibilitätszuschlag). Der Überstundenzuschlag bei Vollzeitbeschäftigten soll hingegen die Gesundheit vor übermäßiger Belastung schützen (Belastungszuschlag).

- Er gebührt für die Inanspruchnahme in der Freizeit, während der Überstundenzuschlag für als Abgeltung für die übermäßige Belastung gebührt.

- Darüber hinaus gibt es sechs gesetzliche Modelle (!), in denen Teilzeit finanziell direkt gefördert wird: Altersteilzeit, Pflegeteilzeit, Bildungsteilzeit, Wiedereingliederungsteilzeit, Kurzarbeit und Elternteilzeit.

- Die geringfügige Beschäftigung ist stets eine Teilzeitbeschäftigung und von Sozialversicherungsbeiträgen ganz befreit. Neben dem geringfügigen Verdienst kann man Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Frühpension, etc. beziehen. Das ist kontraproduktiv, weil es Menschen von einer vollversicherten Tätigkeit abhält.

- Viele Sozialtransfers (Mietzinsbeihilfe, ORF-Gebührenbefreiung, Zugang zu Sozialmärkten, gratis Kulturpass, etc.) gebühren nur bis zu Einkommensschwellen und gehen bei Vollzeit verloren.

Die verschiedenen Förderungen sind insofern problematisch, als sie ein Aufstocken der Arbeitszeit oder einen Wechsel zu Vollzeit oft unattraktiv machen. Das bestätigt auch eine WIFO-Studie (WIFO-Monatsberichte 2018, 91 (2)). Denn wenn das Erwerbseinkommen dadurch steigt, verlieren die Beschäftigten oft Sozialtransfers und zahlen gleichzeitig Sozialabgaben und Lohnsteuer. Unter dem Strich bleibt nur wenig oder sogar ein Verlust.

Der häufigste Grund für Teilzeit bei Frauen ist die Kinderbetreuung. Oft verhindern unzureichende Kinderbetreuungseinrichtungen längere Arbeitszeiten. Daher fordert die Wirtschaftskammer flächendeckende Kinderbetreuungseinrichtungen mit Öffnungszeiten entsprechend dem Bedarf der Eltern. Allerdings verbleiben fast 60 % der Frauen auch dann in Teilzeit, wenn die Kinder schon groß sind[2].

Teilzeit: Vorteile & Nachteile auf einen Blick

Teilzeitarbeit bietet Arbeitskräften Vorteile:

- Vereinbarkeit von Beruf und Freizeitaktivität (z. B. für Familie, Weiterbildung)

- Erhöhung der Erwerbsquote v. a. von Frauen (mehr Wohlstand in Haushalten)

- starke staatliche Förderung bei Steuern, SV-Beiträgen und durch Zuschüsse etwa bei

- Altersteilzeit und Bildungsteilzeit

- Recht auf Elternteilzeit mit besonderer Absicherung

Nachteile sind hingegen:

- geringere Entlohnung als Vollzeit

- geringere Aufstiegschancen

- geringere Pension

Unternehmen profitieren mit Teilzeit von:

- maßgeschneiderten Lösungen für (geringeren) Beschäftigungsbedarf

- mehr Flexibilität (z. B. Öffnungszeiten)

[1] StepStone-Jobreport 2023 https://www.stepstone.at/Ueber-StepStone/pressebereich/stepstone-studie-warum-menschen-in-teilzeit-arbeiten/

[2] 58,5% der Frauen verbleiben in Teilzeit, auch wenn ihr jüngstes Kind über 15 Jahre alt ist. ÖIF, Familie in Zahlen 2022, Tabelle 48, S. 65. FiZ2022 (oif.ac.at)

Autor: Dr. Ingomar Stupar

Februar 2024